幾乎任何的壓力,不論物理性的或者生物性的,都能造成滅絕。在這一章與下一章裡,我將評論這些原因或許在滅絕作用中占有主要的因素。討論將不侷限於大滅絕事件,因為這些事件雖然重要,在整個滅絕中終究占極少一部份。從獵殺曲線估算,顯示了五大滅絕僅僅占了顯生宙中生物種全部滅絕量的5﹪之內。

我試圖將滅絕中物理原因與生物性原因區隔,但是必須牢記心頭,一個生物種的死亡終究是一個生物性的問題。個別生物以及所有生物種停止其機能作用為生命實體,不論其問題緣於生物性的起始或者純然物理性的。假若一個動物──假設一隻松鼠──因為一顆巨石打到頭上而致命,我們或許會說它的死亡緣於一個物理性的因素,與生物性無關,但是我們也可以宣稱其原由為生物性的,因為松鼠不具機警預見石塊落下。雖然有些曖昧不明,一些關於滅絕的解釋,像是濾過性病毒的傳染,較屬於生物性因子,其它的,像氣候變遷,則易歸屬於物理性的因子。

◎種和生態系都是那麼脆弱嗎?

幾乎在我們教養中每一個人都被教導說植物與動物群落是非常脆弱精緻的──是錯綜複雜彼此相依相存,互動共生的平衡但是易受傷害的體系。每一個生物種在族群中具有一個悽息地及扮演的角色,乃是經由百萬年適應獲得並且經由演化和其它生物種具同等地位。整個大族群甚至被一些科學家認為是經由演化與適應就好像本身為一個大生物體。從這個複雜的網路中除去一個小塊,那麼另外一塊將失去,或許整個都將失去。不論經由人們或者自然界驟然的干擾攪動,是一種負面的力量,是造成破壞性的力量需避免的。

這種對自然界的觀點,真是根深蒂固,持續的在課堂上,自然教材節目,電視影片中被傳佈,確實有些誇大其辭。雖然,成千上萬彼此相依互存是極為明顯並熟知──而且很重要──植物與動物群落是不那麼秩序景然的,較老套講法中更具彈性生命力。有些族群甚而需要某種程度的干擾攪動以求繁盛。一個很有名的例子就是黑松樹(Pinus banksiana),祇有在遭受到森林大火的高溫之後才溢子種子以提供萌牙。

在專業生態學家們已經爭辯了許多年,討論關於植物與動物族群社會的結構。在一端是傾向於族群視為生物體的概念,提出生活在一個棲息地的生物種,具有相當的組構以突顯其理論。在另一端,則生態學者視族群僅僅是生物種的集合其棲息地碰巧相同或者重疊,使每一個生物種盡其可能得其安適──覓食可找的到食物,得其機會找到安適之所。

這種爭論一直具建設性,增進了思考關於生態的概念基石問題。然而有時候則深具惡意。我個人的困擾在於相對立兩方的主要發言人與領導者都是我最好的科學家朋友:加洲洛珊磯大學的Jared Diamond與佛羅里達州立大學的Dan Simberloff。雖然他們都沒有採取最極端的看法,Diamond極端主張高度組織完整的社會族群,而Simberloff則帶頭反應加以韃伐。兩者都是經過完整訓練,為最優秀的研究者。

生物種是否極端脆弱或者精神充沛的問題對地質史中滅絕的問題極關緊要。如果生物種非常脆弱──隨時遭到滅絕之傷害──那麼造成滅絕的壓力可能會相當溫和而且普遍的。但是假如生物種是較頑強的,那麼造成滅絕的條件必然是較嚴酷的(或許非常不尋常)。假如自然族群社會是彼此相依互存的脆弱網路,則一個生物種的失落將易造成另一個生物種消失。但是假若族群不是高度依存的,則生物種的滅絕可能彼此之間獨立自主。

◎Heath Hen的滅絕事件

因為過渡獵殺造成heath hen的消逝是滅絕的典型例子,也是現代驗證最明確的例證之一。人類的活動扮演了主要的角色,但是幾個錯綜複雜的因素使得這個例子做為引述生物性滅絕極為有用。在殖民年代的美國,這種草原雌雞可食用,易於獵殺,在東海岸廣大地區非常廣泛分佈,從緬因州延伸至維吉尼亞州。由於密集的獵殺與棲息環境遭受人口擴張的摧殘,很快速的減少了雌雞的範圍,在一八四0年之前,它們僅侷限於長島,賓州部份地區,新澤西州及其它零星散佈。從一八七0年以降,他們僅在麻州之外的Martha’s Vineyard島出現。在這裡的族群持續減少直到一九0八年,有一千六百畝的土地建立保護區來保障僅存的五十隻。

隨著這個保護計劃,在Martha’s Vineyard的族群穩定成長。它們分佈整個島嶼數量到一九一五年達到二千隻左右。獵殺早已禁止,保護區受到免於火災的控制,到此為止,一切良好。

然後,從一九一六年開始,一系列大部份為自然的事件導至最後的滅絕。這些包括了:(1)自然火災,加上強風散播,摧毀了大部份的生養地;(2)嚴酷的冬季,緊接著冬季而來,而伴隨的極不尋常的掠食者蒼鷹的蜂湧而至;(3)近親交配,肇因於減少的族群量及扭曲的性別比例的意外事件;以及(4)家禽的疾病,來自外來地火雞引入,使剩餘大量的族群殺死。到一九二七年,僅有十一隻雄性與二隻雌性存活,到一九二八年底,僅存一隻。最後被看到是在一九三二年三月十一日。

這種草原雌性雞的消逝並非全然一個生物種的滅絕。這種鳥類是Typanuchus capido這個種的幾個亞種之一,現在最為人熟知的名字是通稱為大型草原雞,在美國中西部與平原區分佈很廣泛。然而,這個例子對滅絕的一般性問題很具啟發性。

對這一族的滅絕的重要事情在於它發展出兩個顯著的階段。首先是受到一個嶄新而驟然的壓力──人類獵殺的影響。這在地理分佈上有戲劇性的減損。第二階段,從一九一六年開始,是一連串的意外事件──有些自然性的有些則為生物性的──那導致了最終的滅絕。假若生物種的生境沒有已經侷限到了Martha’s Vineyard,這些意外都不會是顯著的。如果heath hen仍然廣泛分佈於緬因州到Virginia州,那麼火災,蒼鷹掠食,近親繁殖,以及家禽疾病或許不會造成重大影響。雖然有些族群會因為侷限性壓力影響而遭致消除掉。但是假若沒有過度獵殺,heath hen整個族群可能仍然可以持續存活。

◎致命第一擊的重要性

我們能否從heath hen的範例中得到一般性的法則?對一個建構完整的生物種其滅絕需要一個實質的初始一擊──致命第一擊──以減損其地理上分佈,隨之而來系列壞的運道以完成其任務?或許是罷。這裡僅有一個困境:是否緩慢的壓力,像是蒼鷹的掠食或者接續酷寒冬季的入侵,若沒有致命的第一擊能否完成滅絕?這涉及到了緩慢做用,長期的影響問題,在地質時間的尺度上具有對滅絕作用重要的影響力。

對heath hen許多論文中一致的意見是,若沒有第一擊,這個生物亞種應該不會死亡殆盡的。Simberloff曾指出:〝在大陸地區自然的滅絕必然是極其希罕〞。所稱自然的,意指不受人類的干擾影響,而所稱大陸性,是指生物種分佈在廣大地區。但是多希罕是所稱的希罕?對生物學者而言,存活上百年或上千年算是相當長命不死的。對生物學者而言,千年是微不足道的,因為在為求存活的爭戰中一丁點的不利條件或許是決定性的,假若引申至百萬年以上時間。這就是為對三葉蟲失敗的主要結論。它們不論是什麼原由,在存活率上較其它海洋動物略低。這導致了它們的滅絕,雖然它們已經存活了三億二千五百萬年之久!

這些討論,對於一個建構完整的生物種的滅絕,倒底是否一般(或經常)必要的,並沒有明確的說明,這保有爭辯餘地。我們曾經認為當第一擊存在時,會急速增加作用。同時我們曾經建立(我認為),滅絕可以在沒有第一擊情況下發生。但是我們沒有能夠分辨出那一類最普遍,因而在生命歷程中最是重要。

◎小族群的困境

關於小族群滅絕的危機冒險性,最近被許多生態學者應用嶄新領域稱之為〝保育生物學Conservation Biology〞廣泛的研究。因為在保育生物學中其中一個主要目的在於設計一些方法來保護瀕臨危機的生物,對小族群的問題已經引起了特別的關注與科學上的研究。

從這些研究中引發了一種概念稱之為〝最小能養活的族群(MVP)〞是由Robert MacArtgur與E.O. Wilson在一九六七年提出的。用Dan Simberloff的話,〝任何族群高於這一點事實上能免於滅絕,而任何族群小於這一點很可能會快速的走向滅絕之路〞。Simberloff列舉了四個對於族群低於其Mvp的滅絕原因:

1.人口統計學上的隨機性。這基本上是第三章中所謂的賭徒破產效應。當族群非常小的時候,在交配、生殖、或者幼體存活的失當可能造成整個族群的大小下降至引人注目的零點界線。換句話說,如果族群已經非常小了,最和緩的惡運道能夠造成災害。

2.遺傳基因的惡化。很小的族群必然的具有較大族群更少基因池。這意味著,至少在極端的例子裡,生物種恐怕不具備基因的變異性來適應改變中的條件。同時,小的族群傾向於稱之為基因漂變(genetic drift),其中基因組可能改變至隨機的方向,不論──或者雖然──經由天擇情況。

3.社會功能失常。這一個寬廣的項目包含了品質的惡化發生於當族群變成太小時某種行為上的特徵與傾向。比方說,在生物族群並非群居性生活時,要保持其人口可能須仰賴雄性與雌性彼此尋求生殖的能力。假使族群分佈變成太零星散佈時,生殖率將會下降。

4.外來的作用力。這包含了廣泛的大小不一的擾亂,尤其是火災,疾病與其它問題那就是影響到在Martha’s Vineyard的最後草原上野雞的族群。然而,前三項目是一個族群狹小的產物,而外來的作用力卻能夠打擊任何大小的族群,但是僅僅對較小族群施加嚴酷的傷害。假使草原野雞曾經得以保有在Martha’s Vineyard較遠地區一個小的族群,它可能可以存活下來,因為許多外來力量中,對生物種其地理分佈可能較個體數量來的更為重要一些。

對Simberloff曾經指出四個因素要能突顯其特徵,一個族群要小到什麼情況呢?關於最小能養活族群(MVP)的大小曾經廣泛的,針對不同條件做過研究,得到一些有趣的結論。其MVP值對不同族群而言,變化很大。其中最重要的一個變數是生物天生固有的生育率。具有高生育率者,一個生物種能夠從困境中快速的復元,而在適合環境中能夠保持接近於其環境中的承載能力。

雖然MVP的變數不一,所有研究都獲得了相同令人驚異的結論:最小能養活族群(MVP)的大小非常低,通常是介於幾十或幾百個個體的範圍。舉草原野雞為例。在一九一五年有2000隻,或許已經接近其MVP3。

一個小族群所引發之危機是真實而且極端重要的。它們經常提供了致死一擊,而完成滅絕的全程。但是對於建構完整的生物種在化石紀錄中,小族群僅在第一擊之後成為突顯而重要──或者在同樣的長期緩慢的品質惡化之後。

讓我提醒幾件事或許許讀者早已經觀察到了。由生物學家所建立伐展的滅絕理論主要在分析生物群,很像我們自身一漾──活動性的、陸生的、兩性的生殖動物。為什麼呢?部份原因是我們都是陸地棲息的脊椎動物,而另一方面因為大型、陸生動物較容易去研究,我們對現生滅絕的知識有許多來自於鳥類,這是由於好幾個世紀以來許多專精的業餘研究者所累積大量的觀察之故。

滅絕的問題在其它生物群中或許極為不同。像在植物或者海棉或者海相浮游動物如何?比方說,牳蠣的最小能養活族群MVP如何?牳蠣就像許多海洋無脊椎動物一樣,具有生殖系統,所有受精作用在體外進行,在牳蠣中沒有任何情況其生殖行為會像鳥類或者哺乳動物。在好年頭或幸運時刻,單一牳蠣或許能產出上萬個成功存活的後代;然而在壞年頭時,則沒有任何後代存活。因為這種極大的差異性,在牳蠣以及相同生物之族群大小傾向於極大幅度的變動。這樣肯定的影響到早已經易受傷害以致要滅絕的生物種,但是鳥類與哺乳類審慎的分析還未曾引伸至大部份其它的值與動物的世界中。

◎競爭

考慮到達爾文所強調的物種競爭,我們或許預測它是在所有生物原因致滅絕的第一因素。存在的爭戰好久以來就被呈現突顯──掠食者和獵物之間為爭生存而競爭。在電視自然界節目中,競爭或許是排第一的最普遍主題。

在科學界裡,生態學者與演化生物學者也一直強調競爭。競爭是一項影響所及的因素似乎其理自明。但是逐漸的,生態學家已經不再那麼重視其所扮演的角色了。競爭當然是存在著,但或許不如以往那樣受到重視,尤其是在滅絕事件中或許不是那樣至關緊要。

針對現生的一些種屬有些研究設計去尋求是否競爭降低了存活的機會。最好的研究設計涉及所謂〝陸橋島嶼〞──這些島嶼像是千里達Tasmania,它們曾經一度和大陸聯接,但是現在由於冰期後海水面的上昇而孤立了。但孤立之後,島上生物種的滅絕發生了,因為它本身不足夠大來支持其完全達成生物種的發展成生物種的發展。(有關於大陸面積與蓊數量的關係將在下一章節中討論)。

陸橋島是研究最近期滅絕的最適當場所,因為我們可以假想任何在大陸找到的生物種而不存在於島嶼上是因為在分隔之後滅絕掉的。這個推論有幾分冒險,但是當我們以統計學的方式考量到非常大量的生物種時,其結果可能非常堅強可信。Jared Diamoud與其它一些生態學者曾經就陸橋島做了深入的研究,同時研究了所稱棲息島嶼(habitat islands)──是指那些小型的區域近期和同樣生態環境不同地區隔離者。

在研究千里達做為陸橋島嶼的範例中,John Terborgh與Blair Winter兩位普林斯頓大學的教授探討是否在大陸上鳥類種和其它種競爭激烈較在島嶼上其滅絕率比平均值要高。換句話說,是否生物種在大陸上較親近的競爭者是否在千里達較可能不見消逝了?因為建構在個案之上來闡釋競爭的行為資料極為稀少,因此,Terborgh與Winter應用了代理例子。他們假設鳥類通常情況下和這些種彼此競爭。這樣的假設能夠簡化他們的困難,去估算犧牲者與存活者然後去審視是否在大陸上的同屬下的種類在千里達島上傾向於滅絕不見。結果答案是否定的。在大陸上同樣多的同屬下種的鳥類存活在千里達就如同不在同屬下的種一樣。

這當然是負面的結果,因此極困難去解釋。Terborgh與Winter發覺到在競爭與傾向滅絕之間沒有任何關聯性,但是這或許由於未見到不同的複雜因子所致。我們很難去證明我們未看到的一些事就不存在。在針對鳥類許多自然史不同層面仔細分析之後,Terborgh與Winter卻道出下面極為強陸的結論:〝物種的滅絕在選擇其犧牲者上面是無私公正的;各種大小(指軀體大小),營養層階,與分類族群都列入獵物。易受傷害的最好的指標被證明為稀有性〞。這讓我們又回到了MVP與賭徒破產的模式中。生物種具較小的族群規模者是最有可能走向滅絕之路。

◎生物種──區域效應

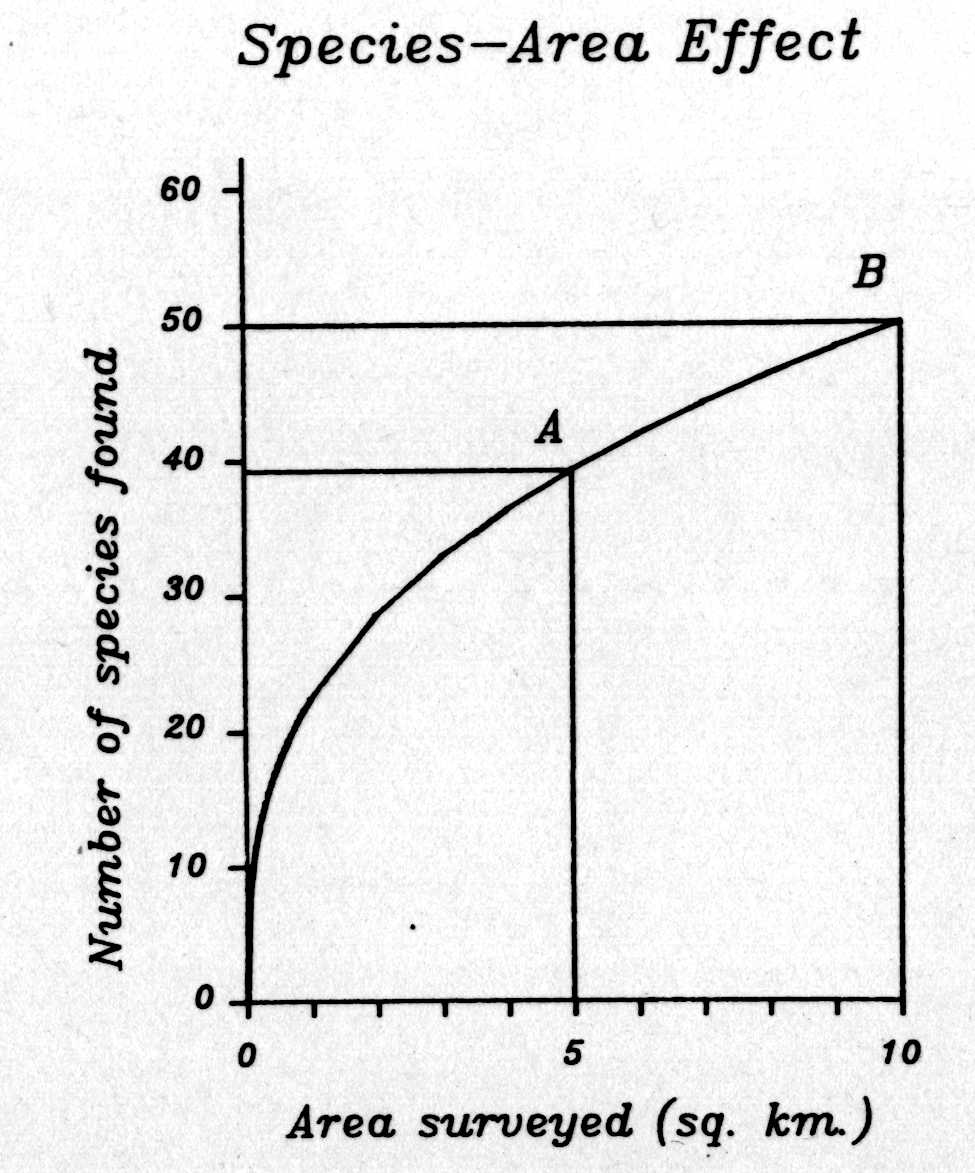

保育生學的一個基石是在於一個區域的範圍與它能養生的生物種數量之關係。圖7-1顯示了區域與生物種,至少部份彼此之間孤立隔絕的。原始資料是來自於廣闊區域生物種,至少部份彼此之間孤立隔絕的,區域可能是真正的島嶼。為水域所包圍,或許為一個棲息島嶼在Jared Diamond的一篇論文中指出,這種〝島嶼〞是在美國內華達州與鄰近地區的山頂上。是以7500英呎等高線來標示,界定這些山頂〝島嶼〞。對於小型哺乳動物正常情況下無法跨越沙漠河谷區,那個等高線相當於海洋中島嶼的面積非常對比契合。

<圖7-1:一個關於調查區域與發現物種數量之間關係的例子。這是一般典型的曲線,不過它精確的形式仍是受到研究地區生物與自然史的影響。在這個例子中,調查區域增加了一倍,發現物種的數量卻只增加了25%左右。這種「物種-區域」的關係,常廣泛地被保育學家用作設計公園與保護區,以預測生活空間減少所會造成的物種滅絕量。>

假若生物種──區域關係是一條直線,那麼就引發不起大的興趣了。但我注意到結果是一條曲線。假若我們將圖7-1中面積從A加一倍(從五平方公里到十平方公里),我們發覺到增加了生物種數量到B點,但非加倍──生物種僅從39增到50。相反的,區域減半,種數量減少不到一半(從50到39)。

假設有一個區域具有一百個生物種,我們建造一座高籬於中間分隔成相等的兩塊。更進步,在圍籬建造時,所有一百種生物生活在整個島嶼。然後,我們等待,假使生物種──區域效應發生時,沒有任何一半能夠支持所有一百種生物。每一半都會發生滅絕作用,使減損到一個數量能夠為較小區域所養生為止。所有的生物多樣性將會減損,假使在每一半區域剛好同一種都消逝了。

在保育生物學裡,生物種──區域效應廣泛被應用於去預測,當棲息區移走時,生物種的損失狀況。根據所提供的一個區域其生物種──區域曲線的形狀,以及其植物或動物群體,能夠藉由明智的控制在保護區內棲息場所的數量與分佈使得生物種的減損達到最小──也就是,在人為的島嶼中。

我們回想Terborgh與Winter在研究千里達鳥類滅絕的經驗;他們發覺到除了最初始的稀少性之外所有特徵都是無選擇性的(隨機的)──僅有預測的族群大小,能讓生物種導致滅絕命運。因此,在理論上,我們能夠設計一個保護系統來保育最大量的生物種,使得某些種能在一個保護區存,而在另外的,能意外的在另一護區生存。但是,如同Terborgh與Winter同時也發覺到的,對於一開始就稀罕的生物種或許無法在任何一個保護區裡安適的存活。

上面的討論僅僅觸及複雜且日亦壯大的研究領域之浮面。雖然生物種──區域概念已經被批判──它不如我剛在所提的那樣明晰──但是其趨向在與滅絕相關的保育努力中仍保持其中心位置。

◎生物種──區域效應與地史上滅絕事件

提供給生物棲息所面積的大小隨著地質時間而始終在改變著。在海洋環境中,海水面下降乾凅了淺大陸棚的廣大地區,因而減損了那些生存在底棲,海洋生物種的可能棲息環境。同樣的海水面降低,乾凅了許多的廣大的內陸海,在地史上出現許多次,像是在白堊紀時候。相反的,海水面上昇產生了新的區域來生養海洋生物。同樣效應發生於大陸,是相反的情況:海水面下降,增加了棲息場所。

◎大規模美洲生物種的交流

巴拿馬陸橋的生種──區域效應特別對陸相動物提供良好的驗證。在大部份哺乳動物演化的時期,陸橋是下沉的,使北美洲與南美洲隔離。因而兩區域的哺乳動物群非常相異;有袋類富於南美洲,而有胎類則於北美洲占優勢。有些遷移,來回的重覆發生;所稱〝漂泊移居者〞能夠在大陸間移動,藉由島孤群中島嶼的浮牲與沉降。但是每一個大陸具有主要獨立的哺乳動物族群。而每一族群種的數量似乎與棲息地區保持平衡壯態。

然後,大約在三百萬年之前,陸橋逐漸緩慢的浮昇,因此哺乳動物自然的從南到北或者從北到南遷移。北美洲哺乳類遷移到南面包括了許多種的臭鼬、鼠、野豬、狐狸、狼、熊、駱駝、馬、貘、乳齒象,及其它類別。而向北遷移的則包括了:armadillo,毫豬、鼬、樹獺、猴,及食蟻獸。這種交流並非對等:從北方遷移到南面的較多種類。這種不平衡來自於證據是在開始時,有較多的北美洲種──也就是在大交流之前。

在生物種──區域曲線曾提出像北美洲與南美洲聯合的大陸地區無法支持原來在個別大陸的總數生物種。當遷移來往發生時,滅絕是一件無可避免的事情。

在北美洲與南美州,交流最開始時在每個區域內增加了生物種的量。然後,當種/區域的侷限性開始運作時,在每個地區生物種的數量回復掉到在交留之前較少的數量。今天,大約有50﹪的南美洲哺乳動物屬是源於北美洲,而大約20﹪的北美洲屬來自於南美洲。因為由於交流而導致的滅絕產生,而且加以在兩塊大陸上更新世的滅絕發生,動物總數較以前減少了許多。

◎熱帶雨林的歷史

我們習於思考熱帶雨林在經歷數千萬、數億年是為一個緩慢演化的穩定產物。但事實上卻不然!根據地質紀錄指出熱帶雨林在過去時間與空間上僅僅零星散佈,因為它們需要極不尋常的一組環境,其生存在僅僅相當短的時間。

現今分佈在亞馬遜盆地、西非洲及其它地區的熱帶雨林,依賴於相當〝低〞的全球溫度來減少在赤道地區的季節性特徵;依賴於大陸和陸塊的聯合導致赤道區的大量降雨,以及依賴長時間讓生物種建構複雜的群落來演化。加洲大學的古地理與氣候學家Fred Ziegler,曾經預測,自從大量陸生植物第一次演化之後,在三億五千萬年之間,熱帶雨林大約僅在1/4時間內繁茂分佈。

從熱帶雨林移向非熱帶雨林必然自造成棲息地的大量改變,也必然導致生物種的滅絕。然而這種變遷有也可能有建設性的效果:每次熱帶雨從零星存活者重新演化,提供了演化上發明的契機,包含了新的適應能力。

對熱帶雨林現象一個有趣的旁註是其在生物多樣性上的角色。今天,大部份的植物與動物種在潮溼的熱帶地區。假若今日熱帶雨林消失了,全球生物多樣性將失掉或減損。由於在地質史中熱帶雨林的分佈大小搖擺不一,全球的生物多樣性必然也是搖擺不一的;它可能較今日高或者更低。

在最近五百萬年間熱帶雨林的歷史格外引起我們的興趣。當歷史紀錄極有限──在熱帶化石保存極差情況下──我們已瞭解足夠的資料來提出困惑的問題。在過去五百萬年間,有足夠的證據顯示,亞馬遜盆地與非洲西部至少四次變得更冷而且更為乾旱,因而熱帶雨林必然曾經消減。

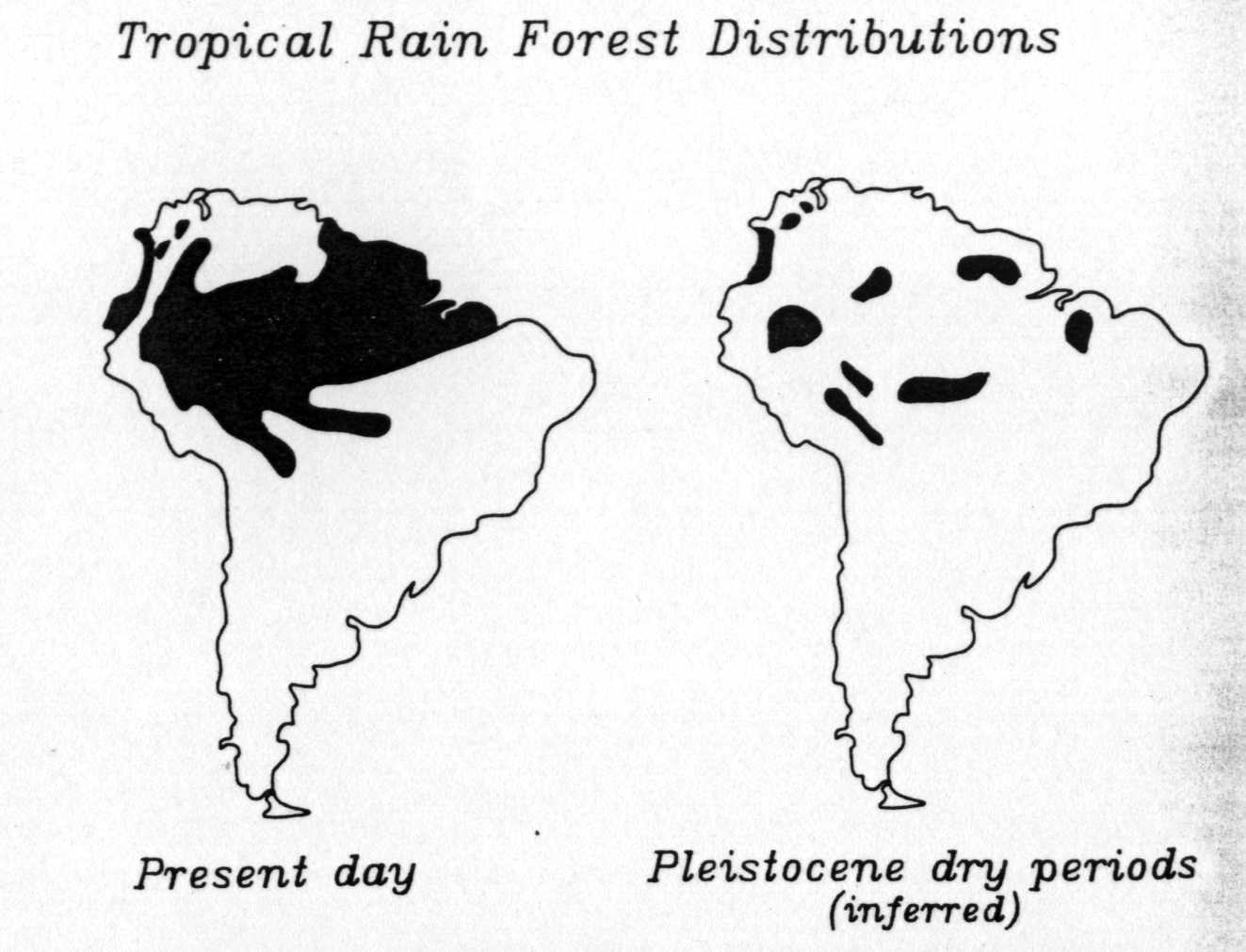

圖7-2顯示在南美洲推算熱帶雨林分佈的改變。左圖是今日熱帶雨林分佈情況;右圖顯示在乾旱時期,可能熱帶雨林的分佈。同樣的圖也顯示了西非的狀況;同樣顯示分裂大塊、連續性區域成較小的零星塊狀。必需提醒的是在更新世晚期熱代雨林分佈圖非常意見分歧,主要由於好的證據很有限,因而有時引用了有疑問的代替資料。

除去保育生物學明顯的一例,熱帶雨林的歷史盈育有更廣泛演化上的引申意義。比方說,假想,在最進近期的地史中,我們接受所提出的熱帶雨林減損了84﹪,如同圖7-2顯示的。許多滅絕必然會發生,有些是由於生物種區域的效應,有些則是由於失去森林而自然的失去生物種。記住,許多熱帶生物種,尤其是昆蟲類,僅侷限於一個小區域,或許僅僅棲息於單一棵樹上。

<圖7-2:比較在冰河期乾燥氣候下,南美洲雨林的分佈比例。(Simberloff,1986)>

假如我們接受上述的說法,我們就面對了困難,去解釋今天的熱帶雨林極其豐富的生物多樣性如何在五萬年之內貶化而建構成功?這似乎需要不可思議的種的形成速率,而引發了更多的問題而難以解答。

關於熱帶雨林最近期地史上的事件其薄弱的實際基礎能夠解答,但僅僅在嚴謹的研究計劃與氣候史及古生物學證據下才能為之。直到這些研究完成,熱帶雨林的歷史,及其演化上的含意,才能逐次解答明瞭。