幾乎所有的職業美式足球員仍然存活著。對核子物理學家,城市設計以及稅務顧問人員而言,他們也多仍然存活著。這種存活的紀錄部份是緣於美式足球,核子物理等等都是嶄新的職業;而另外部份原因則來自於整個族群的成長

─現今的人口增長較過去任何時候相比較,急速擴張是前所未有的。著名的人口統計學者,Nathan Keyfitz,在1966年曾估算預測所有曾經存在過的人類,當時有百分之四存活著,而從那時起,人口在逐次擴展中。

生物種屬,則非如此!在地球上現今出現存活上百萬、千萬種的不同動物與植物─可能超過四百萬種!但是從地史上曾經存活過的大約在五十億到五百億種之間。因此,大約有千分之一的種仍然存活─那確實是一個很差勁的存活紀錄:99.9﹪都失敗滅絕了!這本書要審視探討兩個主要的問題:為什麼那麼多的種滅絕掉了?它們是如何滅絕掉的?

◎滅絕事件很重要嗎?

是的,我認為至關緊要,所有我們人類在成長中獲取一系列組合的有關於周遭自然世界,其歷史與前景的概念與思維。我們從成千來源中獲取這些概念─從卡通書中、教室課堂上與電視節目裡─而這些概念表徵了我們塑造的文化總體趨向,有一個概念我想大部份人都共享的是:地球是一個既安全又仁慈的星球適宜居住─而不去算計人類能對地球做些什麼,或者彼此能互助些什麼,地震、海嘯及流行傳染病有時施予打擊。但總體而言,我們這顆星球是安全穩定的。它既不太酷熱,也不太寒冷,四季都可預測,而日落日出週行不已。

大部份我們對地球這顆行星好的印象感覺來自於一種確認:那是生命已經不受干擾,沒有斷續的存活了三十五億年之久。同樣的,我們被教導大部份自然界的改變是緩慢而漸進的。生物種經過了漫長時間僅些微的進化;侵蝕和風化作用改變我們地球的形貌,但是幾乎是以一種難以量度的慢步伐前行。大陸會移動,就如同今天北美洲大陸漂移遠離歐洲,但是其速率每年僅幾公分,因而對我們或者我們子孫將不造成任何實質的影響。

這些陳述都是真的嗎?或者僅為了使我們安心而塑造的假象?有更多真象嗎?我認為是的。幾乎所有地史上過去的生物種都失敗了。假使它們是逐漸死去滅絕,假使它們是因為某些劣勢弱點而罪有應得,那麼我們對地球那種好的情懷可以保有無疑。但是,假使它們災難式的死去而且沒有做什麼錯事,那麼我們這個星球可能不是真正的一個安全的場所。

◎基因不佳或者運道不佳?

我為這本書所撰寫的書名源於我數年前在西班牙所發表的一篇論文題目。我那所關注的是古生代的三葉蟲演化失敗的命運。大約開始出現於五億七千萬年前,這群構造複雜,像蟹類的生物在海洋中占盡優勢─至少它們在那個時代在化石族群中是如此。但是,經過古生代大約三億二千五百萬年,三葉蟲在數量上與種類上式微,最後大約在二億四千五百萬年前,也就是古生代結束的時候,在大滅絕事件中,三葉蟲完全消失殆盡。至今就我們所知,三葉蟲沒有任何子嗣後裔存留!

我在西班牙論文所提出的一個問題,我在此仍要重覆提出:為什麼?三葉蟲做錯了什麼嗎?它們是不是基本上有缺陷的生物種?它們太愚蠢了?或者,它們實際上是運道不佳,在錯誤的時機活在錯誤的地域?第一個想法,基因不佳,可以藉由下列事情驗證或歸疚:疾病的感染,缺乏好的感覺器官,不佳的生殖繁延能力。第二個想法,運道不佳,就可是一種大災難,其毀滅了那個區域所有的生物,而不幸的三葉蟲剛好生活於其間。問題根植於自然與養育之間(nature vs nurture)。滅絕之傾向是否為生物種的固有特性─ 一種缺陷 ─或者其依賴於冒險世界中反覆不定的機運?

當然,事實真象遠較當時我論文中所提的要複雜的多,就如同在人類行為中先天/後天環境的問題是極其複雜的一樣。但是在兩種情況之下,天生自然(基因)與後天養育(環境)都操作某種的程度,而其中挑戰性在於去找出那種機制是主要的,而這種不平衡的影響力是否隨時間空間而異。

◎滅絕事件的特性

我們能夠避免論及滅絕的困擾─同樣這本書也可以避開─藉由搪塞過去的方式。我們注意到各式植物與動物種其平均的生命演化存活期限袛有四百萬年之譜,而生命可以回溯遠及數十億年之前。在這樣基礎之上,我們能夠確信那針對生物種供給較短暫的生命時限是一種自然的方式,在那本賞心悅目的論文集〝如何變成滅絕掉了〞,Will Cuppy寫道:〞爬行動物的時代告終,因為它們存活太久了,而且老實說打從開始,它們就是錯誤之源〞。

假如我們接受生物種的滅絕取代僅是大自然的方式,就如同大自然僅僅供給人類有限的壽命,那麼,對種的滅絕一事沒有什麼值得去懷疑了。但是,針對生物種的生命時限與個別人類壽命去相類比是絕對沒有合理的基礎的。對任何生物種的壽命長短沒有任何證據可以闡釋,或者任何已知的原因指示為什麼一個生物種不能活的長久不死。事實上,一種被稱為虛假的不朽,被冠在所謂活化石身上,像是蟑螂或鯊魚之類。

我們也可以藉由宣稱生物種並沒有滅絕而避開這個困惑,它們僅僅是演化成另外一〝種〞(想像中較優秀的種)經由天擇的機制。達爾文物種原始一書之精髓就在於:生物種逐漸演化成另外一新種。當一個嶄新的生物種如此形成之後,其祖先種並沒有死去:它僅僅是轉成為另外一個生物種了。這個祖先種因此被稱為〝假滅絕〞,以別於〝真正滅絕〞。雖然,假滅絕在自然界確實發生,我們也同時認識到真滅絕曾經消滅了無數的生物種,有許多曾經一度為全球生態系中極重要的植物與動物群體不再存留同時沒有任何後裔子嗣。在演化生物學中,對〝間斷平衡punctuated equilibrium〞理論(Stephen Jay Gould為個中翹楚)的爭辯大都集中於在自然界中生物歷史真正與假滅絕的成份問題上。

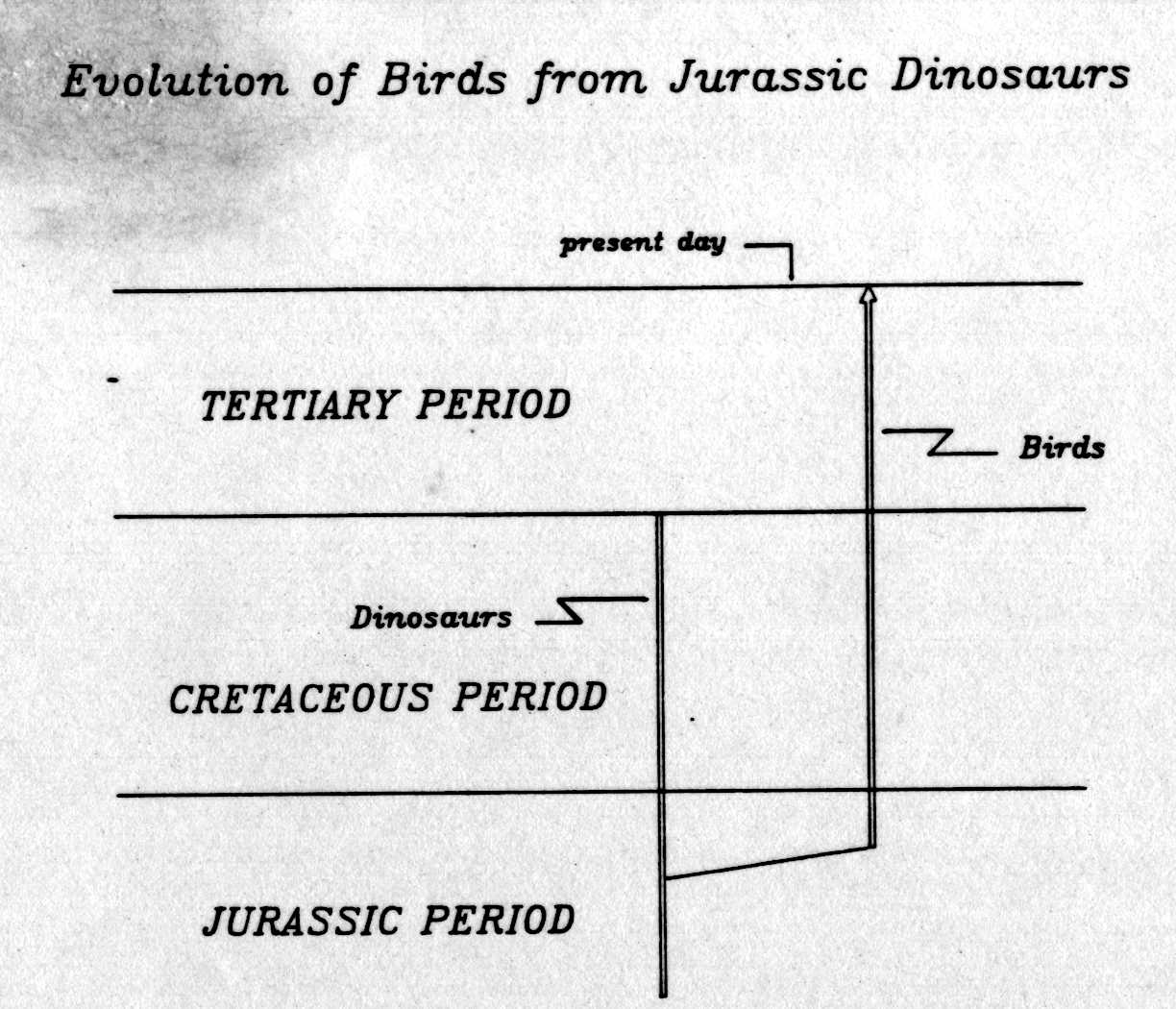

還有人提到過另外一種的型式的假滅絕。曾經有人爭辯恐龍並沒有真正滅絕,而祗是演化出了羽翼之後高飛而去,在某種層面上,這種說法還頗令人深信。鳥類在侏羅紀時演化而出,大約是一億五千萬年前,從當時的恐龍一支系而來,第一隻的鳥類化石與侏羅紀當時一些小型的恐龍實在難以區分。因此,鳥類做為一個群體,確實是從恐龍演化而來具有許多解剖學上的特徵相類比。所有今天存活的8600種鳥類,都具有某些它們爬行類祖先的血緣親戚關係的特徵。

但是鳥類本身的系譜卻是在恐龍於白堊紀末期大滅絕事件消逝殆盡之前數百萬年就分支出去了。白堊紀的恐龍在事先沒有任徵兆下逝去於其舞台!它們的滅絕是這支系譜的告終。我們無法針對真的滅絕事件曾經消除地球上生命演化的許多子孫這一事實有所逃避─即令那一部份倒底有多大量,所占比例如何我們並不準確的明瞭。

<圖1-1:一個非常簡化的演化樹,顯示在侏儸紀時期,鳥類自恐龍演化而出的系譜。這個圖像引發了某些關於恐龍在白堊紀末期並未滅絕的爭議,有人認為牠們只是演化出了羽翼,從侏儸紀飛走罷了!>

◎誰研究滅絕的問題?

非常奇怪,滅絕這一領域並沒有許多學者或者研究計劃投入參予。沒有任何科學訓練以此領域界定為名。然而,我們對這一主題瞭若指掌。在十九世紀初葉,地質學者發覺到了化石種具有很短的時間跨距能夠對時間序列提供最好的方式來排列地質事件。相對的,一個地質學家能夠藉著精確鑑定某種化石而將其岩石定在時間序列中準確的位置上。即使到今天,大部份世界上探採石油與天然氣仍然根植於化石紀錄的變化而建立的時間表上─換句話說,此即一個生物種的起源發生與其消逝滅絕。

但是地質學者伴隨其同僚的古生物學者,做了最大的辛苦探索研究工作,卻從來未曾建立起對滅絕本身的強烈興趣。有可能是他們和化石紀錄觸如此緊密,因而他們失去了那種敬畏的自然感覺。因為幾乎所有在岩石中發覺的種屬都滅絕了,問題焦點已不在於為什麼,而在於甚麼時候。令人非常詑異的是,僅有很少的地質學者與古生物學者對今天關懷於瀕臨危機的生物及預測未來滅絕事件上表現出具體的參與行動。

當我在研究所接受成為一個古生物學家的訓練時,我確實學到了一些有關滅絕的事情,我那時學到生物種經常持續的彼此競爭,來爭取空間與資源而通常為了自然環境而爭戰。我同時學到在生物史中一種持續、穩定的背景層面的滅絕乃無可避免,而有時被阻斷於一些大的事件,被稱之為大滅絕。這種因循的智慧沒有再深入一步了。雖然有些時候在課堂上或教科書中提醒大滅絕的重要性,但這些事件被視為太複雜而難於去理解。我們當時在學校中的唯一任務就是去鑑定出最重要的化石,以及瞭解其地質存活的時距。

但是,假若地質學者與古生物學者不那麼嚴謹的去關心滅絕一事,當然生物學家很關心。對生物學的各個領域而言,生物演化是主軸核心。生物學的所有分支─分子與族群遺傳學,分類學,許多生態學與生物地理領域─尋求來驗證演化史或者去詳查生物演化的過程機制。誰生了誰?在什麼時候?為什麼原因?以及如何產生的?但是對特殊的生物學者,滅絕在演化中扮演了極為次要的角色。

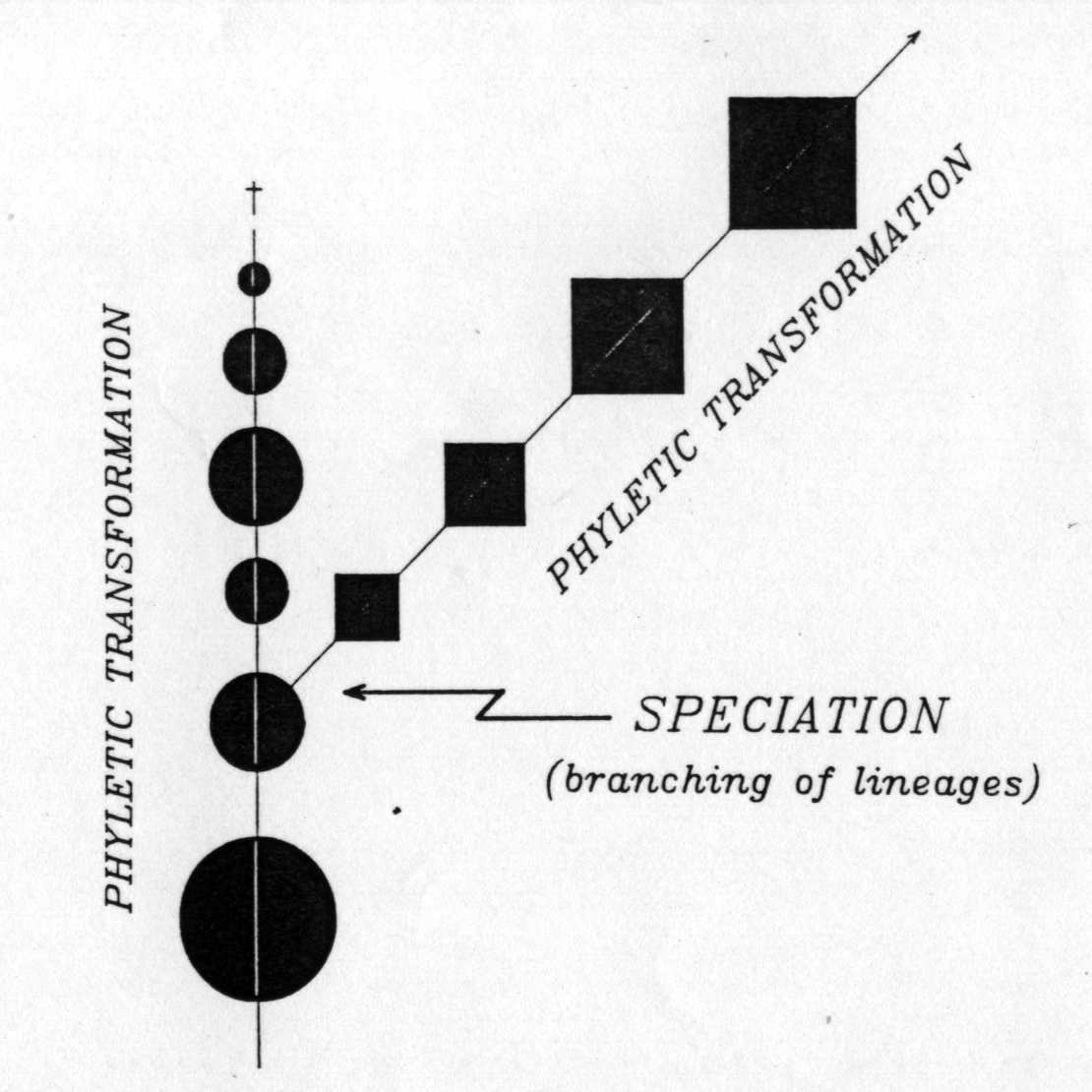

在過去幾十年來,生物學中產生一個重要的議題,是一種被稱為〝物種形成speciation〞的現象。根據共識,這個詞彙意即對一個演化系統的分支或者裂解,從原來單一的物種產生出二個特化生物種。嚴謹說來,這並非達爾文所提的物種原始。在達爾文式改變的精髓在於從一個種逐漸轉化成另外一個種─並沒有增加任何數量成為共存的生物種。事實上,達爾文式的種的發生,被大多數生物學家甚而不稱為物種形成。而是,以另一種怪異的名之為〝種系的轉化Phyletic transformation〞。

圖1-2中,我表示了〝物種形成〞與〝種系轉化〞的區隔。兩條線以圖形表示了某種生物在時間序列中之系譜。一個生物種以圓形表示,隨時間序列,圓形平均變小,表示演化趨向於較小的體型方向。這種改變的發生是藉由種系轉化而致。在圖中的序列中間,發生了一個分支:某些圓形假想生物開始裂解成一個方形生物的系譜。然後這個方形生物的系譜藉由種系轉化而演化;在這一例中,解剖上的改變則是傾向於增加體型大小。注意到我刻意讓祖先種(圓形)最終滅絕,而讓後裔子嗣種(方形)繼續存活。

<圖1-2:理論上的演化樹顯示了種系的轉化與物種形成的差異。想像中的生物(圓圈與方塊)隨著時間慢慢轉變,變得更大或更小(種系的轉化)。在分枝點(物種形成)的地方,圓圈所代表的生物引起了方塊所代表生物的新系譜發生。>

假若曾經出現在地球上99.9﹪的所有種都滅絕了,那麼我們可以推論,所有發生的種之總和幾乎和所有種滅絕之總和相似。雖然今天的生物多樣性─上百萬的現存生物種─對我們而言似乎非常高,而今天的生物相卻是源於非常少的種發生略優於種滅絕,經過了非常悠長時間所累積而來的。

看了這個圖象,讓我們非常困惑的是,即使演化生物學家幾乎不去關注滅絕一事。大量的調查與教科書撰寫關於生物種的形成,而且追尋這一主題而投注整個研究生涯。但是滅絕幾乎沒有被碰觸。這有點像一個人口調查專家試圖研究族群的成長而不去考慮到死亡率。或者一個會計師僅有興趣於存款增資而不去考量到負債問題。在演化生物學的教科書中對滅絕關注極少,僅蜻蜓點水似的陳述,像〝生物種當其無法趕上改變的環境時就會滅絕掉〞,或者〝當族群數目趨進於零時,滅絕極可能發生〞。大英百科全書(1987)陳述:〝當生物種無法繼續在更替層次上繁延時,滅絕就會發生〞。這些陳述幾乎不具任何內涵深意。

但是對科學改變之興趣者發覺到,這個在滅絕議題上也發生了。感謝諾貝爾物理學家 Luis Alvarez與他在加州柏克萊大學(UC-Berkeley)同事所提出的論點,造成激烈的爭辯,倒底是否隕石的衝撞地球導致恐龍的大滅絕事件。這個附加今日對瀕危生物種的關懷,鼓舞了更多的人們去探尋滅絕現象以及其在生物史中所扮演的角色。對滅絕研究領域的浮現,有可能有一天成為一門顯學。我在本書中的任務是經由許多學者所瞭解到關於滅絕一事去與讀者共同分享。

我必須強調,滅絕領域仍然是一個非常狹窄初始的工業。它決比不上那些顯學的科學─與超導體或者人工智慧,或者哈伯太空望遠境等相比真是小巫見大巫,然而任何問道有關於滅絕的問題,都是涉及到在我們持續欲瞭解我們在宇宙中位置時,至為基本而事關緊要的,尤其欲回答最終的問題:我們何以身處於此?

◎關於滅絕這個字義

非常奇怪的是,〝滅絕 extinct〞這個字原來是形容詞。我們通常會說那個生物種(或者火山)快要滅絕了。雖然,〝滅絕〞這個字眼曾經一度被用為一個主動詞,這種用法在十七世紀於英文詞彙中消失了。植物與動物執行多樣的活動:它們爭鬥、覓食、遷移、繁殖、甚至新種形成。但是當生物種死去,它們成為滅絕了。或許滅絕,做為一個種的死亡,有些恐怖,因此我們下意識的避免了主動詞口氣。或許,這種使用方法意味著生物種成為滅絕是反應了外圍影響,超出自身的控制能力。我認為,這是合理的,因為沒有理由相信任何一個生物種是主動的自我毀滅,雖然有些成員的確如此。

加拿大著名的古生物學者以及滅絕研究者, Digby Mcharen,聲稱最好以〝大規模獵殺mass killing〞來替代〝大滅絕 mass extinction〞一詞。但是他是要分隔個體動物的死亡與生物種的死亡消逝而做的建議。 Mcharen非常信服於大部份災難式的大滅絕場景是突然獵殺了大規模的個體,對他而言,一個種的滅絕,完完全全僅是在這種獵殺場景發生時的一種附加產品而已。因而,Mclaren 並非建議改變詞彙─僅僅是改變其焦點從強調生物種轉化到強調個體上去。

在近年一些研究論文上,我沒有真正使用獵殺(kill and killing)來取代滅絕(extinct and extinction)。我仍然有些保守的在等候,是否這個詞彙會為我的同事們贊同和取用。至少,我認為它會引起人們和 Digby Mclaren之間引發一些有趣的對話。

◎種的界說

在更進一步深入探討問題之前,我必需首先澄清我對生物〝種〞的界說。種是一個傳統的單位,來估算大多滅絕的研究,其中Mclaren的觀點最為卓越。

一個種,假如一個有信譽的分類學家說它是,那麼都成一個種。雖然有些自我循環模式,但這卻是最廣泛為生物學家與古生物學家所使用的實際作業之定義。它能夠適用,因為事實上生物的世界區分成一些自然的單位。專業的分類學者投注大量時間與精力來將生物世界分類成其基本的單位─ 一類的生物 有別於另一類生物。這中間所用到的標準包含了解剖學、生物化學、顏色、養育系統、有時行為學。根據分類學者的經驗法則通常是選擇那些特性,能夠導致穩定持續的分類系統。

比較更嚴謹的定義也可以提出:一個生物種是指一群個別的生物,它們共同享有一個基因物質(genome)的大池子。所有人類屬於單一種,因為他們彼此之間可以互相交配繁殖。除了性別之外,在我們人類這一個種的分子間唯一阻礙交配繁殖的鴻溝在於地理與文化的區隔。生物世界是一系列分別的但是彼此相依的基因池(組),隨時間序列會改變,但彼此不會相混染。因為種是生殖上不同並且行為上演化。

分類學者的工作就是認識並且分辨自然的生物種。不幸的是,利用生育經驗來證實生殖交配的區隔常常是不夠實際的;假若生物生活在不同的區域而且在囚禁裡自然的行為表徵,那末這種靠著取代的資訊─外貌的相似、行為、生殖週期等等。

事實上在種之內與種之間有其差異性,這使得分類學者的工作更顯得艱鉅無比。一個種的族群生活在一個地區,可能不同於─通常非常不相同─同一種族群生活在另一個地區。這種差異可能從些微的適應於侷限生態環境,或者僅是從機運不同而形成的,使得正常情況下它們彼此不相交配。一個生物種的地理上變異被稱為:亞種,變異種,或者種族( races),表示如果它們生活在同一地區,它們或許可以彼此交配生殖。亞種是一個發端的生物種,也就是說初始的種是在種形成的過程中間。假若地理上的區隔延續足夠長久,亞種會變成為完全獨立的一個生物種。

在種之間偶而會有成功的雜交情況。尤其是在植物界(比方說橡樹),那傾向於模糊了種的界線。雜交種通常在形態上是介於中間型。假如雜交現象在我們的世界盛行,則將生物分類或各個種將被打翻掉。幸運的對分類學者,或對演化而言,這畢竟沒有發生。從這一點來探討,是因為存在了獨立演化的基因組,使得能夠適應於不同之飛翔與游泳獨立演化,而且能夠持續擁有延續。如果沒有這樣的區隔,我們的世界將會是極大不同,而我們或許不會存在在這裡。全球的生物學將會可能充斥了一般性的生物,得以每一件事都能執行一些─但是沒有一件事屬於專長。

因為非常不可能或事實上不實際去驗證生物的生育能力,分類學者就必得在種的界線上做許多準確、訓練有素的猜測。我們可以證實這點,從這些趨近的工作大多時藉著比較不同分類學者的分類系統。尤其令人驚異的一個例子在於比較新幾內亞的鳥類名錄,由西方鳥類學者與當地土著居民獨立做成的兩份名單。我們發覺到彼此幾乎完全契合一致。

而對古生物學者來分類化石,就像生物學者分類現生生物一樣。當然生育的經驗在化石絕不可能發生,同時也缺乏行為學上或生理學上的特徵。但是當你考慮到生物學家針對現生生物侷限於外觀的形態來分類就無需歸於極大之不利或缺陷了。

◎滅絕的目的,假如有的話

滅絕事件倒底是一件好事,或者僅僅是肇因於演化的建設性大力過度駕御而成毀滅性的擾亂?這是一個有趣而困惑的問題,沒有肯定的答案。一個普通的意見是〝當然滅絕是一件好事,因為它使得不適宜的生物種掃除掉了〞,這種深植人心的講法可以在達爾〝物種原始〞一書中遍存,雖然他主要強調的都在種之間的適應問題上。對某些人而言,滅絕終究是好事的概念,認為自我明析無需再多費心去驗證:比較適宜的生物種可以和那歇比較不適宜的種分別,僅僅祇需由其存活自我驗證了。

比較困惑的實情在於,地史上超過千次經過詳加證實的滅絕事件,沒有一件我們能極肯定的說出為什麼滅絕會發生。當然對特定的事件,我們有許多不同的假說!比方說三葉蟲滅絕僅因為新演化出現的魚類造成競爭所致;而愛爾蘭糜鹿的叉角成為不太方便了。這些都蠻像回事的一種解說,但不論多像那麼回事,它們都令人置疑。同樣聽起來合理的解釋也可輕易建構,但是沒有一個具有斷定的力量,來肯定或預測,某一生物種或解剖的型式是註定要滅絕的。

悲哀的是,對滅絕事件中犧牲者,我們所知道的其劣勢弱點就是它們滅絕消逝的事實而已 ─ 一種循環的論證。當然,這個論證的弱點,並非讓所稱的滅絕乃基於適應的說法無效:它或許僅僅反應了我們的忽視而已。例如,在白堊紀晚期的哺乳動物有可能真的比恐龍更能夠適應,但是對這群動物,我們的知識可能不夠充分去認識到這種優越性。

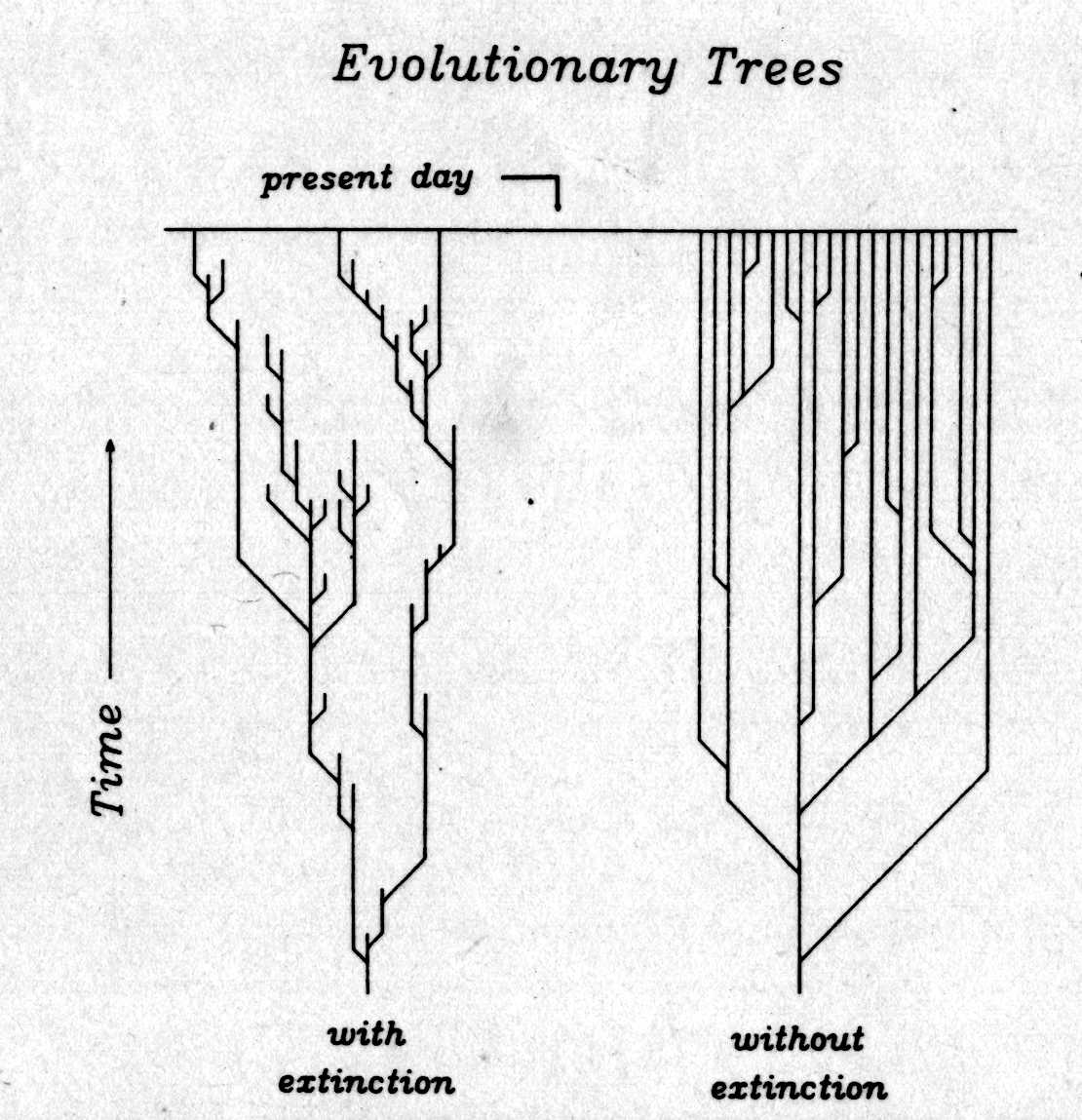

< :理論上的演化樹,顯示了物種滅絕對生物多樣性的影響。圖左的演化樹是真正自然界演化的型態,許多新的物種在分枝的系譜中形成,但大多走向了滅絕,只有三個物種存活到今天。圖右的演化樹則是表現出如果物種從不曾走向滅絕,那麼共存生物種的數量(生物多樣性)會一直增加,直到飽和。>

:理論上的演化樹,顯示了物種滅絕對生物多樣性的影響。圖左的演化樹是真正自然界演化的型態,許多新的物種在分枝的系譜中形成,但大多走向了滅絕,只有三個物種存活到今天。圖右的演化樹則是表現出如果物種從不曾走向滅絕,那麼共存生物種的數量(生物多樣性)會一直增加,直到飽和。>

做一個思考的實驗,想一想假若從沒有任何生物種的滅絕事件,那麼演化將會是什麼模樣。 圖1-3顯示兩種假想的演化系統樹。時間軸都是從下往上遞移,每一線代表著一個生物種的系譜。而現在則是圖中最上方的橫線,因而現存生物種就代表了那些種的系譜能到達這條橫線。兩個系統都是往上分支─就像是一株不具主幹的灌木,每一個分支點代表了種的發生事件。

在圖左的演化樹是真正自然界演化的型態。從底部看起,任何種系譜在到達頂線之前消失的,都已經滅絕了。共存生物種的數量(生物多樣性)隨時間而改變,是源於藉著種的發生而增加的新種與藉著滅絕事件而失去的另外一些生物種而來。

在圖右中系統樹是相同的規範,祇是生物種始終沒有滅絕。其外形很像是柳樹而不像灌木。現在我們理解右圖的演化樹對自然界生命歷史真實性有較好的解說,因為我們對滅絕事件有肯定確鑿的證據。但是如果沒有滅絕,演化仍然能夠發生嗎?

或許演化仍然能夠發生,但不會很好。沒有滅絕事件的演化作用會有幾種問題。最重要的是,生物多樣性將會無控制的增加,越多的種系譜登上舞臺,則會有越多的系譜來繁殖更多的生物種。相當快的,系統會飽和。而後種的發生作用將會被迫停止,因為沒有空間讓更多的新種來容納。

經天擇的適應將會持續的對既存的種來精練。而最終適應的品質或許比現今的更好,因為生物種有更長時間去精練,最早形成的生物可能演化成比今天所看到的種具更好的結構。

因此,我們可以想像一個演化系統被控制的不具滅絕─而這樣的系統或許在太空中其它的地區行星中存在。但是,對一個不具滅絕的世界是否會比地球上出現更多樣式的生物變異─生物更繁盛多樣於三葉虫、魚類、翼龍、鯨魚、與人類?可能不會,但是我們真不確知。滅絕事件雖然消除了一些生物系譜─通常是在適應過程的早期─但這樣卻製造了一個空間,提供給演化的創生。因此,至少在我們的世界裡,滅絕事件實質上持續的提供新的契機,給予不同的生物,得以占有新的生態環境與新的生活方式。這種作用,即〝讓鍋子持續翻騰〞,可能就是在過去與現今,對達成生物多樣性是至關緊要的。

上述所稱滅絕或許是演化中必要之成分一事,但並非堅信不疑者。我們將在往後章節裡回到這個問題,我們將會瞭解到這大部份將受制於滅絕事件在選擇其犧牲品時,是隨機式的或者有選擇性的。